Wie wir bei der SOLAWI lernen, Regenwürmer zu füttern

In drei Teilen nimmt das Acker-Team euch auf unser gemeinsames Abenteuer der Ackerumstellung von konventionell zu biologisch mit. Im ersten Teil berichtet das Team, wie sie den Acker vorgefunden und im ersten Jahr ihre Erfahrungen gemacht haben. Im zweiten Teil werden der Boden und die Zusammenhänge von seinen Bewohnern und den Inhaltsstoffen beschrieben. Jetzt lasst uns direkt ansehen, wie die konkreten Anbaumethoden aussehen, die gut für unseren Boden sind.

Wir werden zum Beispiel dieses Jahr (2023) im Rahmen der Förderung des Amtes für Ländliche Entwicklung eine artenreiche Blumenwiese pflanzen auf 900 Quadratmetern zwischen den Apfelbäumen, in der viele verschiedene heimische Kräuter und Gräser vorkommen. Diese Pflanzen wurzeln unterschiedlich tief und bereichern dadurch das Bodenleben, sie können auch Nährstoffe aus anderen Bodenschichten aktivieren. Zum Beispiel Luzerne und Bibernelle kommen mit ihren Wurzeln 3 Meter tief in den Boden.

Dadurch, dass wir das Mähgut dann auf anderen Flächen ausbringen, werden sich diese Kräuter und Gräser dann auch weiter verbreiten. Zum Beispiel auf den Wiesenflächen hinter und unter den Hecken.

Um zu leben und wirksam zu sein, braucht das Bodenleben Energie in Form von energiereichen Kohlenstoffverbindungen (z.B. Zucker, Zellulose etc.), welche, wie fast alles organische Material, von Pflanzen durch Fotosynthese mit Hilfe des Sonnenlichtes hergestellt werden.

Wir “füttern“ also das Bodenleben durch den gezielten Anbau von vielfältigen Pflanzen. Die kontinuierlich absterbenden Feinwurzeln dienen als “Nahrung“. Außerdem schicken die Pflanzen verschiedene Stoffe (z.B. Zuckermoleküle) über die Wurzeln in den Boden, um das Bodenleben zu ernähren, damit dieses wiederum Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar macht.

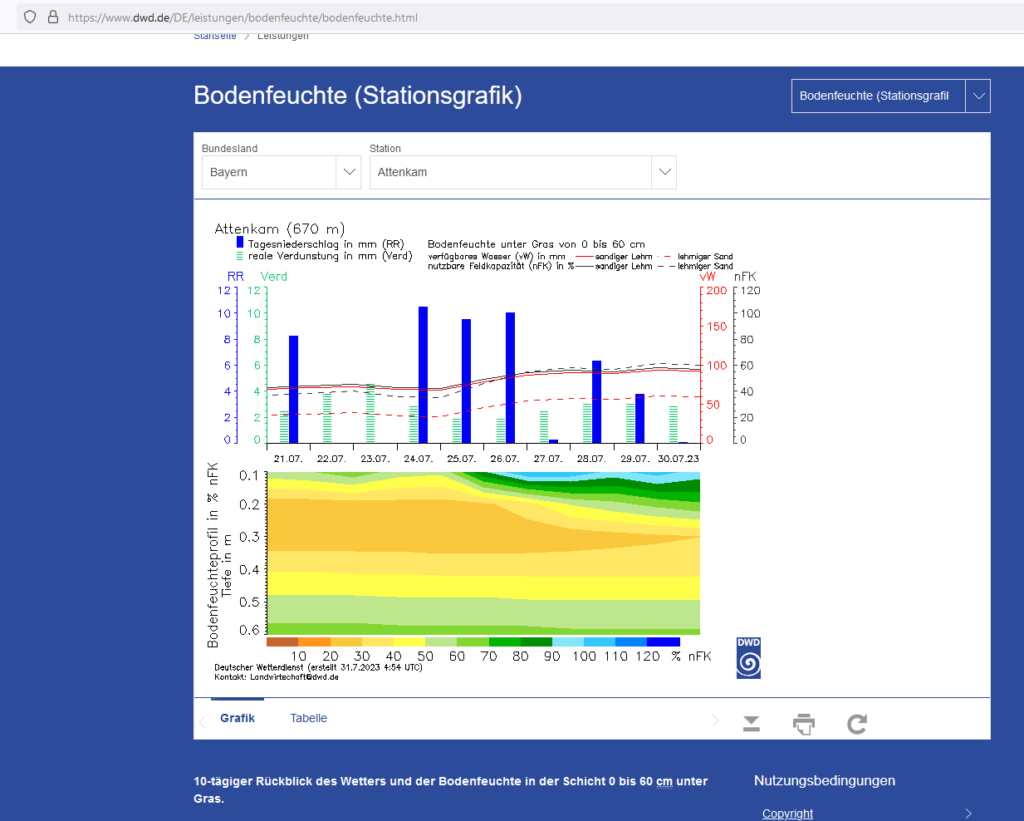

Ein weiteres “Futter“ stellen wir durch Mulchen mittels “Transfer-Heu“ von einer Grünfläche zur Verfügung, welches sich das Bodenleben schrittweise “einverleibt“ und umwandelt. Das Mulchen schützt außerdem vor Austrocknung und Erhitzung der Böden, was für uns von besonderer Bedeutung ist, da wir leider nur äußerst begrenzte Möglichkeiten haben, die Kulturen zu begießen. Wir haben in einem ersten Schritt vorgesehen, 30% der Ackerfläche weiterhin als Kleegras zu belassen und dieses Gras 3 bis 4 mal im Jahr zu mähen, um daraus Heu oder Silage zu gewinnen, welche wir dann auf den Gemüseanbauflächen ausbringen werden. Dafür haben wir jetzt schon eine Mähmaschine, einen Heuwender und Heuschwader gekauft. Die Heuballen werden wir dann vom Maschinenring pressen lassen, so dass wir das Heu lagern können bis wir es brauchen.

Wie wir jetzt im Einzelnen auf unserem Acker die verschiedenen Maßnahmen einsetzen, hängt von vielen Faktoren ab. Dabei spielt natürlich eine Rolle, wie wir eine Fruchtfolge planen, welche Kulturen wir in welcher Reihenfolge und auf welchen Beeten bauen, welche Bodenbarbeitung wir zu welchem Zeitpunkt durchführen, wieviel Arbeitskräfte und welche Maschinen zu welchen Zeiten verfügbar sind etc. Die jeweilig Vorfrucht oder z.B. die Wetterbedingungen spielen dabei natürlich auch immer eine Rolle.

Im Moment planen wir z.B. auf einer Fläche, die mit frühen Kulturen wie zum Beispiel erste Salate bepflanzt sind, nach der Ernte im Juli gleich wieder ein artenreiches Kleegras einzusäen. Dieses wird dann im Rest vom Jahr und im Folgejahr Stickstoff für uns binden und Pflanzenmasse bilden. Unter die Kohlpflanzen werden wir, noch während sie wachsen, auch artenreiche Untersaaten einsäen, so dass der Boden rechts und links vom Kohl bedeckt ist und das Bodenleben genährt wird.

Wir haben uns in der diesjährigen Anbauplanung entschieden, unseren neuen Schlepper und den von der Gärtnerei Weidenkam geliehenen Damm-Kultivator (Turielpflug) zu nutzen und die Kulturen auf Dämmen (90cm Abstand und ca. 20cm hoch) anzubauen. Dies verspricht eine erhöhte Durchlüftung und damit einhergehende Aktivierung des Bodenlebens mit all den beschriebenen Vorteilen. Die Herausforderung bei diesem System ist, daß die Gefahr besteht, daß durch die Aktivierung mehr Humus ab- als aufgebaut wird.

Wir achten deshalb noch mehr auf humusaufbauende Maßnahmen wie Dauerbegrünung, Zwischenfruchtanbau, Mulchen etc. Wir werden zum Beispiel auch die Täler zwischen den einzelnen Dämmen mit artenreichen Mischungen bepflanzen, die immer Leguminosen (Stickstoffsammler), aber teilweise auch Blühpflanzen für die Insekten beinhalten.

Eine Vision ist, den Boden und das Bodenleben durch die beschriebenen Maßnahmen in 3-5 Jahren so weit aufzubauen, daß wir schrittweise immer weniger und irgendwann vielleicht gar keinen Handelsdünger von außen mehr zuführen müssen, und wir dennoch hohe Erträge mit hochwertigem Biogemüse ernten können. Im Moment düngen wir noch mit einem Bio-Dünger pflanzlicher Herkunft.

Eine größere Herausforderung, der wir im Moment begegnen, ist der Umbruch des 1,5-jährigen Kleegras auf denjenigen Flächen, die wir dieses Jahr mit Gemüse bebauen wollen.

Wir unterschneiden die Grasnarbe mit speziellen Werkzeugen, die an dem Turielpflug angebaut werden, den wir wiederum am Schlepper angehängt haben. Hier braucht es mehrere Arbeitsgänge. Nach ein paar Tagen des Abtrocknens wird das aufgerissene Kleegras mit einer aus der Gärtnerei Weidenkam geliehenen Kreiselegge weiter gelockert und die Erde aus dem Wurzelwerk abgeklopft, sodaß es weiter abtrocknen kann und nicht mehr anwurzelt. Das nun abgestorbene organische Material kann jetzt oberflächlich in die zu bildenden Dämme eingarbeitet werden und als Nährstofflieferant für Pflanzen und Bodenleben dienen.

Ihr seht also, die Sache wird spannend, und es gibt unendlich viel zu erforschen und zu entdecken. Allerdings gibt es auch eine Menge zu tun.

Jeder in der Genossenschaft ist eingeladen, sich durch Nachfragen, Mithelfen oder Einbringen von Know How oder auch durch finanzielle Zuschüsse (wir brauchen noch Maschinen und Geräte) an dem Abenteuer zu beteiligen. Wir können jede Hilfe gebrauchen, vor allem, solange wir noch keinen professionellen Gärtnerin in Vollzeit gefunden haben.

Dieter, Ella und Walter – Mitglieder Ackergruppe